Russland betreibt seit Jahren eine Form der Kriegsführung, die offen militärische und verdeckte nicht-militärische Mittel verschmelzt. Diese hybride Kriegsführung findet oft unterhalb der Schwelle eines offenen Konflikts statt und stellt eine ernste Herausforderung für westliche Staaten dar. Insbesondere die sogenannte Gerasimov-Doktrin – benannt nach Generalstabschef Waleri Gerassimow – beschreibt die Verwischung der Grenzen zwischen Krieg und Frieden. Russlands Militärgeheimdienst GRU und seine Spezialabteilungen spielen dabei eine zentrale Rolle. In diesem Artikel werden die Ursprünge und Inhalte der Gerasimov-Doktrin, die Rolle des GRU, die geheimnisumwobene Spezialeinheit 29155 und deren bekannte Operationen, die Methoden russischer Einflussnahme weltweit sowie Vergleiche zu anderen autoritären Akteuren erläutert. Abschließend wird analysiert, ob Russland sich faktisch bereits in einem inoffiziellen Krieg mit dem Westen befindet.

Die Gerasimov-Doktrin: Krieg und Frieden verschwimmen

Der Begriff „Gerasimov-Doktrin“ geht auf einen Artikel von General Waleri Gerassimow im Jahr 2013 zurück. Darin argumentierte er, dass die traditionellen Grenzen zwischen Krieg und Frieden immer undeutlicher werden – Konflikte würden nicht mehr formell erklärt, sondern schleichend nach einem neuen Muster ablaufen. Gerassimow beobachtete, dass politische, wirtschaftliche, informative und andere nicht-militärische Mittel zunehmend wichtiger für strategische Ziele werden und die Wirkung klassischer militärischer Gewalt in vielen Fällen sogar übertreffen. So könnten Staaten durch Desinformation, wirtschaftlichen Druck, Cyberangriffe und die Ausnutzung sozialer Konflikte ein gegnerisches Land destabilisieren, ohne jemals offiziell den Krieg zu erklären. Erst in der Endphase eines Konflikts, so Gerassimow, käme es zum offenen Militäreinsatz, um den endgültigen Sieg zu sichern.

Diese Doktrin postuliert eine Verschmelzung von militärischen und nicht-militärischen Mitteln. Asymmetrische Maßnahmen – von Guerillataktiken und Terroranschlägen bis zu gezielter Desinformation und diplomatischem Druck – werden kombiniert, um einen überlegenen Gegner auszubremsen. Insbesondere Informationskrieg und Propaganda spielen eine Schlüsselrolle: Durch Fake News, die Anheizung sozialer Spannungen und „aktive Maßnahmen“ (ein Begriff aus Sowjetzeiten für subversive Einmischung) soll die Gesellschaft des Gegners von innen heraus geschwächt werden. Gerassimow betonte, dass Russland angesichts der technologischen und konventionellen Überlegenheit des Westens andere Wege finden müsse, um die eigene Sicherheit zu gewährleisten. Die umfassende Integration von weichen (politisch/ökonomischen) und harten (militärischen) Mitteln könne dazu dienen, das Machtgefälle auszugleichen. Russlands Militärdoktrinen von 2010 und 2014 griffen ähnliche Ideen auf – sie sprachen von einem integrierten Einsatz von militärischen und nicht-militärischen Ressourcen, ohne explizit von „hybridem Krieg“ zu reden.

Ein prägnantes Beispiel für diese Strategie war die Annexion der Krim 2014: Russische Soldaten in grünen Uniformen ohne Hoheitsabzeichen – von Medien als „little green men“ bezeichnet – tauchten plötzlich auf der ukrainischen Halbinsel auf und besetzten strategische Punkte. Diese maskierten Truppen operierten verdeckt und ermöglichten Moskau anfangs eine plausible Abstreitbarkeit der Invasion. Erst später gab Präsident Putin zu, dass es sich um russische Kräfte gehandelt hatte. Der Krim-Fall demonstriert das Prinzip der Gerasimov-Doktrin: Ein Mix aus Desinformation (anfängliches Leugnen der Einmischung), Einsatz nicht gekennzeichneter Spezialkräfte, Unterstützung lokaler „Selbstverteidigungskräfte“ und anschließende diplomatische Absicherung. Durch solche hybriden Methoden kann Russland seine Ziele erreichen, ohne formal einen Krieg erklärt zu haben.

Der GRU: Russlands Militärgeheimdienst als Werkzeug des Hybridkriegs

Das GRU (Hauptdirektorat des Generalstabs der russischen Streitkräfte) ist Russlands militärischer Nachrichtendienst und eine der Hauptakteure der verdeckten Kriegsführung. Gegründet zu Sowjetzeiten, operierte das GRU lange parallel zum KGB und nach 1991 neben dessen Nachfolgern FSB (Inlandsgeheimdienst) und SWR (Auslandsgeheimdienst). Das GRU verfügt über ein breites Aufgabenspektrum: Es beschafft klassische militärische Aufklärung für die Armeeführung, aber es steuert auch Spetsnaz-Spezialeinheiten, die für Sabotage und spezielle Operationen im feindlichen Hinterland zuständig sind. Zudem ist das GRU für elektronische Überwachung, die Anwerbung von Agenten im Ausland und – zunehmend wichtig – Cyber-Spionage und Hackerangriffe verantwortlich.

Historisch war das GRU an verschiedenen militärischen Abenteuern der Sowjetunion beteiligt, etwa an den Interventionen in Ungarn 1956 und der Tschechoslowakei 1968 sowie maßgeblich am afghanischen Staatsstreich 1979. Nach dem Zerfall der UdSSR durchlief der Dienst mehrere Reformen. Insbesondere nach dem wenig glanzvollen Georgien-Krieg 2008, bei dem zwar militärisch Ziele erreicht wurden, jedoch auch erhebliche Mängel sichtbar wurden, modernisierte der Kreml seine Streitkräfte – auch das GRU wurde neu ausgerichtet. Experten gehen davon aus, dass in diesem Zuge spezialisierte Einheiten für verdeckte Operationen ins Leben gerufen wurden. Seit 2018 steht das GRU unter der Führung von Admiral Igor Kostjukow, der direkt Generalstabschef Gerassimow und Verteidigungsminister Schoigu unterstellt ist. Das bedeutet, dass größere Operationen mit politischen Implikationen – etwa der Einsatz eines verbotenen Nervengifts im Ausland – wahrscheinlich nur mit Billigung der höchsten Führung in Moskau erfolgen.

Die Strukturen des GRU sind geheim, doch bekannt ist, dass es eigenständig neben den zivilen Geheimdiensten operiert und dem Generalstab der Armee angegliedert ist. Viele der aggressiven Auslandsoperationen der letzten Jahre gehen auf das Konto des GRU, was ihm im Westen einen berüchtigten Ruf eingebracht hat. Anders als etwa der FSB (der primär für Inlands- und „nahe Ausland“-Operationen zuständig ist) agiert das GRU global und scheut auch vor riskanten Missionen nicht. Durch seine Mischung aus militärischer Disziplin und nachrichtendienstlichen Methoden ist das GRU prädestiniert für hybride Kriegsführung – es kann sowohl auf dem Schlachtfeld Aufklärung betreiben als auch im Cyberraum zuschlagen oder verdeckte Sabotageakte planen.

Ein besonderer Fokus liegt auf Offensiv-Cyberoperationen: GRU-Hackergruppen wie „Fancy Bear“ wurden für Einbrüche in Netzwerke westlicher Institutionen verantwortlich gemacht (darunter der Deutsche Bundestag 2015 und die US-Demokraten 2016). Gleichzeitig dirigiert das GRU Desinformationskampagnen und unkonventionelle Aktionen. Die Bereitschaft, auch paramilitärische Mittel in Friedenszeiten einzusetzen, macht das GRU zu einem zentralen Instrument von Putins Konfrontationsstrategie gegen den Westen.

Spezialeinheit 29155: Schattenkrieger des Kreml

Innerhalb des GRU existieren Eliteeinheiten, die besonders heikle und geheime Operationen durchführen. Eine dieser Einheiten hat in den letzten Jahren traurige Berühmtheit erlangt: Einheit 29155. Diese Truppe operiert im Verborgenen und wird für subversive Missionen wie Sabotage, Destabilisierung und Attentate verantwortlich gemacht. Westliche Geheimdienste wurden erst um 2018/2019 auf Einheit 29155 aufmerksam, obwohl deren Aktivitäten offenbar schon viel länger andauern. Experten wie Mark Galeotti beschrieben die Einheit treffend als die „Truppe, die man schickt, wenn man etwas kaputtmachen will“. Offiziell ist wenig über 29155 bekannt – sie soll dem Kommando der russischen Spezialkräfte in Senezh bei Moskau unterstehen, als Kommandeur gilt General Andrei Averyanov. Ihren Einsatzbefehl erhält die Einheit vermutlich direkt von der Militärführung; viele Operationen deuten auf grünes Licht aus höchster Kreml-Ebene hin.

Im Folgenden einige bekannte Operationen von Einheit 29155, die in Europa und darüber hinaus für Aufsehen sorgten:

Putschversuch in Montenegro (2016): Am Wahltag im Oktober 2016 versuchten Agenten des GRU, die Regierung des kleinen Balkanlandes zu stürzen. Ihr Ziel war es, das Parlament in Podgorica zu besetzen und den pro-westlichen Premierminister Milo Đukanović zu ermorden, um eine moskautreue, NATO-feindliche Führung zu installieren. Zwei als russische Diplomaten getarnte GRU-Offiziere (Eduard Schischmakow und Wladimir Popow) wurden später in Abwesenheit zu langen Haftstrafen verurteilt. Der Coup scheiterte zwar, zeigte aber deutlich Russlands Bereitschaft, sogar in einem fremden Land einen Regierungswechsel mit Gewalt herbeizuführen.

Vergiftung von Sergej Skripal (Salisbury, 2018): Im März 2018 wurde der ehemalige russische Doppelagent Sergej Skripal in der englischen Kleinstadt Salisbury durch das seltene Nervengift Nowitschok beinahe getötet. Skripal und seine Tochter überlebten knapp, eine unbeteiligte Britin starb jedoch später durch denselben Kampfstoff. Britische und internationale Ermittlungen identifizierten zwei GRU-Agenten (operierend unter den Aliasnamen „Ruslan Boschirow“ und „Alexander Petrow“) als Täter. Recherchen von Bellingcat enthüllten ihre wahre Identität als Anatolij Tschepiga und Alexander Mischkin – Mitglieder der Einheit 29155. Dieser Vorfall war ein eklatanter Bruch internationaler Normen: Erstmals seit dem Kalten Krieg wurde in Westeuropa ein militärischer Nervenkampfstoff für ein Attentat eingesetzt. Die Botschaft dahinter war klar – Russland ist bereit, seine Gegner auch auf fremdem Boden und mit äußerster Skrupellosigkeit auszuschalten.

Vergiftung von Emilian Gebrev (Bulgarien, 2015): Bereits 2015 ereignete sich ein ähnlicher Fall in Sofia, Bulgarien. Der dortige Rüstungsunternehmer Emilian Gebrev brach nach einem Dinner zusammen – auch hier stellte sich heraus, dass er mit einem seltenen Nervengift (verwandt mit Nowitschok) vergiftet worden war. Jahre später legten Ermittlungen nahe, dass dieselbe GRU-Zelle wie in Salisbury dahintersteckte. Einheit 29155 wurde mit dem Attentatsversuch in Verbindung gebracht, mutmaßlich weil Gebrev Waffen an die Ukraine geliefert hatte und somit ins Visier Moskaus geriet. Gebrev überlebte knapp und der Fall blieb lange ungeklärt, doch heute gilt er als eines der ersten bekannten internationalen Attentate dieser GRU-Gruppe.

Kopfgeld-Programm gegen US-Soldaten in Afghanistan: Besonders perfide war eine geheime Operation, bei der russische Militärgeheimdienstler Taliban-nahe Kämpfer in Afghanistan dafür bezahlten, Koalitionssoldaten – vor allem Amerikaner – zu töten. Dieser Bounty-Skandal kam 2020 durch Berichte des New York Times ans Licht, basierend auf Hinweisen des afghanischen Geheimdienstes NDS. Die NDS hatte 2019 mehrere Taliban und Schmuggler verhört und dadurch ein Netzwerk von Mittelsmännern aufgedeckt, das für das russische Programm Geldprämien auszahlte. Eine zentrale Figur war Rahmatullah Asisi (Azizi), ein afghanischer Geschäftsmann, der als Kurier für die Russen diente. Bei einer Razzia fand man in Asisis Haus rund 650.000 US-Dollar in bar – er selbst war jedoch rechtzeitig nach Russland geflohen. Lange stritten sowohl die Trump-Administration als auch später Präsident Biden ab, dass es ausreichende Beweise für das Kopfgeld-Programm gebe. Doch Investigativjournalisten (darunter Christo Grozev von Bellingcat) konnten schließlich die GRU-Einheit 29155 als Drahtzieher entlarven. Sie fanden heraus, dass ein hochrangiger GRU-Offizier, Generalmajor Iwan K. (Kasyanenko), ab 2015 als Militärattaché in Kabul stationiert war und vermutlich das Programm leitete. Seine Reisetätigkeit zwischen Moskau, Kabul, Kasachstan und Teheran sowie seine Beförderung im Jahr 2020 zum Vize-Direktor der Einheit sprechen dafür, dass er für „besondere Erfolge“ – sprich die effektive Organisation des Kopfgeld-Programms – belohnt wurde. Laut diesen Enthüllungen lief das Programm wohl schon seit 2010 und weit länger, als westliche Dienste ahnten. Das bedeutet, dass vermutlich weit mehr NATO-Soldaten durch russische Prämien starben, als offiziell bestätigt. Nach dem US-Abzug aus Afghanistan holte die GRU sogar Dutzende ihrer angeworbenen Taliban-Söldner nach Russland und stattete sie mit neuen Identitäten aus – offenbar, um sie für künftige Operationen einzusetzen. Dieser Fall verdeutlicht die globale Reichweite und Rücksichtslosigkeit von Einheit 29155.

Weitere Aktionen in Europa: Einheit 29155 wird auch mit einer Reihe weiterer Sabotage- und Destabilisierungsaktionen in Verbindung gebracht. So sollen ihre Agenten 2014 einen Explosion in einem tschechischen Munitionslager in Vrbětice verursacht haben, bei der zwei Tschechen ums Leben kamen – mutmaßlich, um Waffenlieferungen an die Ukraine zu sabotieren. Dies führte 2021 zu einem diplomatischen Eklat zwischen Prag und Moskau. Ebenfalls genannt werden geheime Einmischungen in Moldawien (z.B. Unterstützung pro-russischer Gruppen 2015) und sogar Aktivitäten in Spanien (im Kontext des katalanischen Unabhängigkeitsreferendums 2017 wurden GRU-Agenten in Barcelona vermutet). Westliche Nachrichtendienste glauben, dass all diese zunächst unverbunden scheinenden Ereignisse letztlich Teil eines koordinierten Kampagnenmusters von 29155 waren. Erst die Zusammenführung offener Ermittlungsdaten ergab ein Gesamtbild: Über Jahre hinweg führte diese Einheit einen Schattfeldzug in Europa, mit dem Ziel, NATO-Erweiterungen zu verhindern, unliebsame Personen auszuschalten und generell Chaos zu stiften.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Einheit 29155 wie ein Schweizer Taschenmesser für den Kreml fungiert: die gleichen Akteure tauchen bei Putschplänen, Giftanschlägen, Bombenleger-Aktionen und anderen subversiven Unternehmungen auf. Ihre Existenz bestätigt, dass Russland staatlich orchestrierte Attentate und Sabotageakte als legitimes Instrument der Außenpolitik ansieht.

Methoden russischer Einflussnahme: Cyber, Desinformation, Energie und Infiltration

Russlands hybride Kriegführung erschöpft sich nicht in „harten“ Sabotageakten – ein wesentlicher Teil findet auf der nicht-militärischen Ebene statt. Moskau bedient sich eines ganzen Werkzeugkastens an Einflussmethoden, um westliche Gesellschaften zu destabilisieren und eigene Interessen durchzusetzen:

Cyberangriffe und Hacking: Russische Hackergruppen, oft dem GRU oder dem FSB zugeordnet, haben in den letzten Jahren zahlreiche Cyberattacken verübt. Beispiele sind der Angriff auf das ukrainische Stromnetz 2015, der globale Schadsoftwareangriff NotPetya 2017 und Einbrüche in Parlamente und Ministerien in Europa. Besonders brisant war die Einmischung in die US-Wahl 2016, bei der GRU-Hacker E-Mails der Demokratischen Partei stahlen und veröffentlichten . US-Geheimdienste und der Sonderermittler Mueller bestätigten später die russische Urheberschaft. Solche Hack-and-Leak-Operationen sollen politisches Chaos stiften und das Vertrauen in demokratische Prozesse erschüttern. Auch deutsche Ziele gerieten ins Visier: 2015 wurden die IT-Systeme des Bundestags gehackt (mutmaßlich durch GRU-Einheit 85, bekannt als „Fancy Bear“). Cyberangriffe bieten Russland den Vorteil der Plausiblen Abstreitbarkeit – die Urheberschaft ist oft schwer gerichtsfest nachzuweisen. Dennoch konnten einige Attacken klar dem Kreml zugeordnet werden, was zeigt, dass Moskau diese Form des Cyberkriegs als integralen Bestandteil seiner Strategie sieht.

Desinformation und Trollfabriken: Die Beeinflussung der öffentlichen Meinung im Westen ist ein weiteres Schlüsselelement. Russische Staatsmedien wie RT und Sputnik verbreiten Propaganda in diversen Sprachen. Noch perfider sind verdeckte Kampagnen in den sozialen Medien: Die berüchtigte „Internet Research Agency“ in St. Petersburg betreibt Trollfarmen, in denen hunderte Mitarbeiter unter falschen Identitäten in Facebook, Twitter & Co. gezielt polarisierende Botschaften verbreiten. Während der US-Wahl 2016 erreichten solche Fake-Accounts Millionen Amerikaner mit hetzerischen oder spaltenden Inhalten. Ähnliches wurde im Brexit-Referendum 2016 und in französischen, deutschen und anderen Wahlkämpfen beobachtet. Ziel ist es, Misstrauen und Zwietracht in westlichen Gesellschaften zu säen, das Vertrauen in Medien zu untergraben und extremistische Ränder zu stärken. Russische Desinformation greift oft tatsächliche gesellschaftliche Konflikte oder Ängste auf (Migration, Impfen, Rassismus etc.) und schürt sie weiter an. Dank der Offenheit liberaler Demokratien können russische Einflussträger relativ frei agieren – die Meinungsfreiheit wird von ihnen ausgenutzt, um Lügen zu verbreiten. Die Wirkung solcher Kampagnen ist zwar schwer zu quantifizieren, doch Fälle wie der manipulative Anti-Migrations-„Lisa-Fall“ 2016 in Deutschland (eine vom russischen TV erfundene Geschichte über die Vergewaltigung einer Russlandsdeutschen) zeigen, wie Moskau versucht, auch im Inland politisch zu zündeln.

Wahlbeeinflussung und politische Einflussnahme: Über Desinformation hinaus unterstützt Russland teils auch direkt bestimmte politische Kräfte im Ausland. In Europa fördert Moskau gerne populistische, EU-feindliche Parteien sowohl am rechten als auch linken Rand. So erhielt Marine Le Pens Rassemblement National in Frankreich Kredite von russischen Banken; die FPÖ in Österreich suchte den Schulterschluss mit Putin (Ibiza-Affäre); in Italien pflegte die Lega unter Salvini enge Kontakte nach Moskau. Solche Verbindungen schaffen politische Einflusskanäle. Auch die Finanzierung von prorussischen Think-Tanks, „Kulturvereinen“ oder Lobbyorganisationen gehört dazu. Das Ziel ist, innerhalb demokratischer Staaten Stimmen zu stärken, die Russlands Interessen wohlgesonnen sind – sei es gegen Sanktionen, für die Anerkennung der Krim-Annexion oder für ein Ende westlicher Unterstützung der Ukraine. In Deutschland wurden beispielsweise sowohl Rechtsaußen-Akteure als auch die Linkspartei zum Teil von russischer Seite umgarnt. Daneben versucht der russische Auslandsgeheimdienst SWR, Informanten in politischen Stäben und internationalen Organisationen zu platzieren. Die Enthüllung eines russischen Spions im britischen Verteidigungsministerium 2021 oder im deutschen Bundeswehr-Reservistenverband 2020 sind Beispiele solcher klassischen Agententätigkeiten. Auch Attentate auf Dissidenten (z.B. der Mord an einem georgischen Exilanten in Berlin 2019 durch einen mutmaßlichen FSB-Killer) sollen ein Signal senden und die russische Abschreckungs-„Soft Power“ untermauern.

Wirtschaftlicher Druck und Energieabhängigkeit: Russland nutzt seine Rohstoffe, insbesondere Erdöl und Erdgas, seit langem als geopolitisches Druckmittel – oft genannt „Energie als Waffe“. Europäische Länder, die stark von russischem Gas abhängen, können erpressbar werden. Dies zeigte sich etwa 2009, als Russland im Streit mit der Ukraine den Gashahn zudrehte und halb Europa fror. Moskau setzt auf langfristige Lieferverträge, Pipeline-Projekte (wie Nord Stream) und Übernahme von Infrastruktur, um Abhängigkeiten zu schaffen. Sanktionen oder politische Entscheidungen werden dann mit dem Verweis auf mögliche Lieferstopps beeinflusst. Nach dem Überfall auf die Ukraine 2022 drosselte Russland die Gasexporte nach Europa drastisch – ein Versuch, westliche Regierungen unter Druck zu setzen, ihre Unterstützung für Kiew zu reduzieren. Neben Energie nutzt Russland auch andere wirtschaftliche Hebel: gezielte Investitionen, Aufkäufe von Unternehmen, Korruption von Politikern über lukrative Posten oder Geschäftschancen. All dies fällt unter den Begriff „korrosiver kapitalistischer Einfluss“ – Geld als Mittel, um politische Goodwill zu erkaufen oder Kritik zum Verstummen zu bringen. So flossen russische Oligarchengelder großzügig in Londons Finanzwelt (Londongrad), was Jahre lang zu milder Reaktion der britischen Politik führte. Erst jüngst wachen viele Staaten auf und versuchen, diese finanziellen Einflusskanäle zu kappen.

Infiltration von Gesellschaft und Institutionen: Russland betreibt zudem subtile Kultur- und Informationspolitik. Über Organisationen wie Rossotrudnichestvo oder die Russisch-Orthodoxe Kirche pflegt man Kontakte zu russischen Diaspora-Gemeinden im Ausland und versucht, deren Loyalität zum Kreml zu erhalten. In Ländern der ehemaligen Sowjetunion wie Lettland oder Estland nutzt Moskau Minderheiten als Hebel (Stichwort „Schutz russischsprachiger Bürger“). Auch in westlichen Ländern werden teils radikale Gruppen oder Verschwörungstheoretiker gefördert, wenn sie ins Narrativ passen. Ein bekanntes Beispiel sind Verbindungen zwischen russischen Stellen und rechtsextremen Bewegungen in Europa oder auch dem Versuch, über Social-Media-Gruppen Proteste (z.B. gegen COVID-Maßnahmen) zu beeinflussen. All diese grauzonigen Aktivitäten sind schwer direkt Russland zuzuordnen, tragen aber zur gewünschten Destabilisierung bei. Sie erfolgen nach dem Prinzip „Spurenelemente russischer Einflussnahme überall, aber nirgends der smoking gun“.

In Summe verfolgt Russland mit diesem breiten Methodenspektrum eine Strategie der „tausend Nadelstiche“: Kein Angriff für sich genommen löst einen NATO-Bündnisfall aus, doch in ihrer Gesamtheit untergraben sie über Jahre die Sicherheit und Stabilität westlicher Staaten. Plausible Deniability (glaubhafte Abstreitbarkeit) ist dabei zentral: Oft bleiben die Aktionen im Zwielicht, so dass Moskau formell die Verantwortung von sich weisen kann. Dennoch wurden in den letzten Jahren immer wieder Fälle öffentlich, in denen die Handschrift des Kreml deutlich erkennbar war – sei es durch Ermittlungen, die GRU-Offiziere enttarnen, oder durch Putins eigene halb-zynische Eingeständnisse (etwa das späte Zugeben der Wagner-Söldner-Unterstützung in Afrika).

Russland vs. andere autoritäre Akteure: Aggressiver als China, Saudi-Arabien oder die Türkei

Russland ist nicht das einzige autoritär geführte Land, das seine Macht global ausdehnt – aber es tut dies in besonders aggressiver und skrupelloser Weise. Ein Vergleich mit China, Saudi-Arabien oder der Türkei verdeutlicht die Unterschiede:

China setzt vor allem auf wirtschaftlichen Einfluss, technologische Durchdringung und diplomatische Machtprojektion. Pekings Strategie ist langfristig und auf Stabilität bedacht – es will das internationale System zu seinen Gunsten „umpolen“ (Tilt), aber nicht durch Chaos zerstören. Chinas Einflussoperationen – etwa die Unterstützung politischer Sympathisanten im Ausland, massive Investitionen (Stichwort Belt and Road Initiative) oder Technologieexporte mit versteckten Hintertüren – erfolgen meist ohne brachiale Gewalt. Zwar betreibt auch China Cyber-Spionage, aber eher zur Industriespionage und Überwachung, weniger um Wahlen zu sabotieren. Offene Aggression vermeidet Peking, wo es geht; militärisch schreckt man eher regionale Rivalen (z.B. im Südchinesischen Meer), jedoch keine weltweiten Attentate. Kurz: China bevorzugt subtile, legitimitätsbasierte Einflussnahme, während Russland auf direkte Destabilisierung und Unordnung setzt. Peking strebt ein Image als verantwortungsbewusste Großmacht an, Moskau hingegen agiert wie ein „Spoiler“, der Unruhe stiftet, um eigene relative Vorteile zu erlangen.

Saudi-Arabien verfügt ebenfalls über weitreichende Mittel, etwa petrodollar-finanzierte Lobbyarbeit und religiösen Einfluss (Verbreitung des Wahhabismus). Riad nutzt Geld und wirtschaftliche Anreize, um Politiker und Institutionen im Westen gewogen zu halten. Allerdings bleibt saudische Einflussnahme meist diskret und innerhalb anerkannter Bahnen (Think-Tanks finanzieren, Rüstungsdeals, PR-Agenturen). Ein gravierender Ausreißer war die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul – ein Akt staatlichen Terrors gegen einen Regimekritiker. Doch solche extremen Maßnahmen sind bei Saudi-Arabien die Ausnahme, nicht die Regel. Es fehlt Riad an globalem Geheimdienst-Apparat und ideologischer Agenda, um flächendeckend Demokratien zu unterwandern. Die Entrüstung und Sanktionen nach dem Khashoggi-Mord haben Saudi-Arabien gezeigt, dass offene Gesetzesbrüche einen hohen Preis haben. Insgesamt ist Saudi-Arabien primär darauf bedacht, das eigene Regime zu sichern und regionale Rivalen (Iran, Katar) auszubooten – es führt keinen weltweiten hybriden Krieg gegen den Liberalismus. Im Vergleich zu Russland erscheint das saudische Gebaren fast „vorsichtig“: Man versucht, Einfluss zu kaufen, während Moskau notfalls auch einschüchtert und tötet, um seinen Willen durchzusetzen.

Türkei unter Präsident Erdoğan verfolgt eine eigenständige Agenda zwischen Ost und West. Ankara setzt seine Einflussnahme gezielt in der eigenen Nachbarschaft und gegenüber der türkischen Diaspora in Europa ein. Beispielsweise unterstützt die Türkei in Konflikten wie Libyen oder dem Südkaukasus Verbündete mit Waffen und Söldnern, was teils an hybride Methoden erinnert. Im Inneren Europas versucht die türkische Regierung, über Moscheevereine (DITIB) und Lobbygruppen Einfluss auf die türkischstämmige Bevölkerung zu nehmen. Es gab auch Fälle, in denen der türkische Geheimdienst MIT Regimegegner im Ausland entführte (etwa mutmaßliche Gülen-Anhänger auf dem Balkan). Doch all dies ist fokussiert auf türkische Interessen und zielt selten darauf ab, westliche Staaten als Ganzes zu destabilisieren. Die Türkei möchte vor allem ihre sicherheitspolitischen Anliegen (Kurdenfrage, Flüchtlingsabkommen, EU-Beitrittsperspektive) durchsetzen und droht dafür auch mal indirekt (z.B. „Flüchtlinge durchwinken“). Aber Erdoğan’s Türkei hat – anders als Russland – kein strategisches Interesse daran, das westliche Bündnis zu zerstören, sondern vielmehr daran, darin besser verhandelt zu werden. In der Methodenwahl ist Ankara auch zurückhaltender: Großflächige Desinformation oder Cyberangriffe gegen NATO-Partner sind nicht bekannt, und diplomatisch versucht man zwar Druck auszuüben, hält aber Kanäle offen. Die Türkei bewegt sich somit eher im klassischen Machtkalkül (teils rau, aber kalkulierbar) – Russlands Ansatz wirkt dagegen unberechenbar und rücksichtslos.

Zusammengefasst kann man sagen: Alle genannten Staaten betreiben Einflusspolitik, aber Russland geht am weitesten. Moskau scheut weder politische Morde auf fremdem Boden noch das riskante Spiel mit Militäraktionen ohne Hoheitsabzeichen oder das großangelegte Hacken und Leaken von Regierungsgeheimnissen in Übersee. Russlands Vorgehen ist eine Offensive auf breiter Front, während China eher auf langfristige Strategie und wirtschaftliche Verzahnung setzt, Saudi-Arabien auf Scheckbuchdiplomatie und Türkei auf regionale Machtpolitik. Russlands aggressive Hybridkriegsführung hat somit eine Sonderstellung – sie kombiniert die Härte eines militärischen Gegners mit der Heimtücke eines Spions. Kein anderer autoritärer Akteur mischt sich in so vielen verschiedenen Formen in die inneren Angelegenheiten westlicher Demokratien ein mit dem ausdrücklichen Ziel, Chaos und Zwietracht zu säen.

Inoffizieller Krieg gegen den Westen?

Angesichts dieser Bandbreite an Feindseligkeiten stellt sich die Frage, ob Russland nicht bereits de facto im Krieg mit dem Westen ist – nur eben ohne offene Kriegserklärung. Viele Sicherheitsexperten sprechen von einem „Grauzonen-Konflikt“ oder einem Krieg unterhalb der Schwelle: Moskauer Hardliner betrachten den Kampf gegen westlichen Einfluss offenbar als Dauerzustand. Für den Kreml ist die Grenze zwischen Krieg und Frieden fließend – Konflikt ist ein Regler, den man je nach Bedarf aufdreht oder absenkt, anstatt ein Schalter zwischen zwei Zuständen. Westliche Demokratien tun sich schwer mit diesem Konzept, da sie traditionell klar zwischen friedlichen Zeiten und Kriegsfällen unterscheiden. Putin hingegen hat Russland seit Jahren auf Konfrontation getrimmt: Gesellschaft, Geheimdienste und Militär befinden sich in einer Art Dauer-Alarmbereitschaft, psychologisch nahezu auf Kriegsfuß .

Tatsächlich lassen sich viele russische Aktionen der letzten Jahre als Angriffe auf den Westen interpretieren: Die Einmischung in Wahlen, die Cyberattacken auf kritische Infrastruktur, die versuchten Staatsstreiche (wie in Montenegro) und die Auftragsmorde auf NATO-Territorium verletzen die Souveränität westlicher Staaten und fügen echten Schaden zu – seien es gesellschaftliche Spaltungen, wirtschaftliche Kosten oder Menschenleben. Auch wenn keine offizielle Kriegserklärung vorliegt, erfüllen diese Handlungen den Zweck, den sonst ein Krieg haben würde: den Gegner zu schwächen. Westliche Politiker beginnen daher, von einem „hybriden Kriegszustand“ zu sprechen, der bereits Realität sei. So warnte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell 2021, man müsse sich gegen Russlands Hybridattacken wehren, die darauf abzielten, Europa zu destabilisieren. Ähnlich betonte NATO-Generalsekretär Stoltenberg mehrfach, dass ein Cyberangriff oder Giftanschlag auch als Bündnisfall gewertet werden könnte, wenn er gravierend genug ist – die Grenzen verwischen.

Russlands Verhalten gegenüber dem Westen kann man als „Konflikt ohne Kriegserklärung“ beschreiben. Die Summe der feindseligen Akte – Desinformation, wirtschaftliche Erpressung, Sabotage, Spionage – ist mehr als bloße Rivalität; sie deutet auf eine bewusste strategische Konfrontation hin. Der Kreml sieht die liberale Weltordnung offenbar als Bedrohung für sein Machtmodell und agiert dementsprechend offensiv, aber auf indirekte Weise. Manche Analysten vergleichen es mit einem „kalten Krieg 2.0“, allerdings mit neuen Mitteln und asymmetrischer Rollenverteilung.

Besonders im Zuge des großangelegten Angriffs auf die Ukraine 2022 wird deutlich, dass Putin bereit ist, auch die letzte Schwelle – die offene militärische Konfrontation – zu überschreiten, wenn er es für notwendig hält. Doch selbst parallel zu diesem konventionellen Krieg laufen die verdeckten Operationen weiter: Russische Hacker attackieren Verbündete der Ukraine; Desinformationsoffensiven versuchen, die Unterstützung der westlichen Bevölkerung für Sanktionen und Waffenlieferungen auszuhöhlen; Gazprom setzt Energielieferungen als Druckmittel ein. Es ist also ein multi-dimensionales Konfliktszenario, in dem Russland auf allen Ebenen gleichzeitig kämpft – vom Informationsraum bis zum Schlachtfeld.

Fazit: Eine eindringliche Warnung

Russlands verdeckte und strategisch langfristig angelegte hybride Kriegsführung stellt eine massive Bedrohung für Europa, den Westen und die liberale Demokratie dar. Die Gerasimov-Doktrin – ob nun offizielles Dogma oder nicht – spiegelt sich deutlich in den Taten Moskaus wider: Krieg wird nicht mehr getrennt von Frieden geführt, sondern durchdringt unterschwellig unsere Friedenszeit. Desinformation, Cyberangriffe, ökonomische Erpressung und geheime Militäraktionen sind zu Putins Waffenarsenal geworden. Westliche Staaten müssen begreifen, dass sie sich in einem neuen, undeklarierten Krieg befinden, in dem Russland die Spielregeln bricht.

Dieses Vorgehen scheint Teil einer Strategie zu sein, das Einflussgebiet der ehemaligen Sowjetunion und des Warschauer Pakts zumindest teilweise wiederherzustellen – wenn nicht gar auszuweiten. Putin selbst hat den Zerfall der UdSSR als „größte geopolitische Katastrophe“ bezeichnet und revanchistische Ambitionen durchscheinen lassen. Die beschriebenen hybriden Aktivitäten könnten darauf abzielen, den Westen zu spalten, zu lähmen und vom russischen Vormarsch abzuhalten, während Moskau seinen Einfluss über Nachbarländer ausdehnt. Sollte der Kreml damit Erfolg haben, droht eine schrittweise Revision der europäischen Friedensordnung.

Die freie Welt tut gut daran, wachsam und geeint zu bleiben. Russland führt Krieg – auch wenn er nicht offiziell erklärt ist. Es ist ein Krieg gegen unsere demokratischen Institutionen, unsere Einheit und unsere Werte. Wenn wir diesen schleichenden Angriff ignorieren oder unterschätzen, riskieren wir, Stück für Stück an Boden zu verlieren. Europa und der Westen müssen sich geschlossen gegen diese hybride Bedrohung wappnen – durch Aufklärung der Desinformation, Abwehr von Cyberattacken, Reduzierung von Abhängigkeiten und gezielte Sanktionen gegen die Verantwortlichen. Die Lehre aus der Gerasimov-Doktrin lautet: Unsere Gegner nutzen unsere Schwächen in Friedenszeiten wie Waffen. Nur mit Entschlossenheit, Zusammenhalt und Anpassungsfähigkeit können wir verhindern, dass der Kreml sein Ziel erreicht, die Nachkriegsordnung zu revidieren und autoritäre Einflusssphären zu zementieren. Die Warnzeichen sind unübersehbar – es liegt an uns, darauf zu reagieren, bevor es zu spät ist. Europe darf die Augen vor dieser schleichenden Kriegsführung nicht verschließen. Die liberale Demokratie muss wehrhaft sein, denn die Gefahr ist real und akut. Russlands hybride Offensive könnte sonst zur größten strategischen Bewährungsprobe seit dem Kalten Krieg werden. Es ist Zeit, den Ernst der Lage zu erkennen und geschlossen dagegenzuhalten.

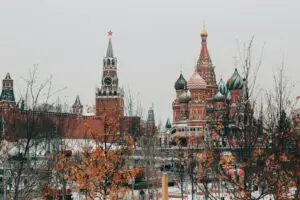

Foto: Chris Helmbrecht – Moskau 2003 – Das „weisse Haus“.

Hier findest du eine vereinfachte Erklärung des Artikels, die es leichter macht, das Thema zu verstehen. Perfekt für alle, die eine kürzere und verständlichere Version bevorzugen!

Russland führt einen Krieg, aber nicht so, wie du es vielleicht kennst. Es gibt keine offenen Kämpfe und keine großen Schlachten. Stattdessen setzt Russland geheime Methoden ein, um andere Länder zu schwächen. Diese Art von Krieg nennt man hybriden Krieg. Dabei nutzt Russland Cyberangriffe, Desinformation, Spionage und Sabotage, um seine Ziele zu erreichen, ohne einen offiziellen Krieg zu erklären. Russland will seine Macht ausweiten und hat dabei auch den Westen im Visier. Dieser Artikel erklärt, was Russland tut, warum es gefährlich ist und warum wir wachsam bleiben müssen.

Die Gerasimov-Doktrin: Was ist das?

Der „Gerasimov-Doktrin“ ist eine wichtige Strategie von Russland, die besagt, dass Krieg und Frieden nicht mehr klar voneinander getrennt sind. Statt einfach einen Krieg zu führen, mischt Russland militärische Gewalt mit anderen Methoden. Dazu gehören Cyberangriffe, Propaganda (also falsche Nachrichten), wirtschaftliche Druckmittel und das Manipulieren von Wahlen. Russland will die Schwächen seiner Gegner ausnutzen und sie ohne einen echten Krieg besiegen. Diese Strategie hat Russland schon in verschiedenen Ländern angewendet, um Einfluss zu gewinnen und seine Macht zu sichern.

Der GRU: Russlands Geheimdienst

Russlands GRU (Hauptnachrichtendienst des Militärs) ist eine Art Geheimdienst, der für Spionage und geheime Operationen verantwortlich ist. Er hat viele verschiedene Aufgaben, von der Sammlung von militärischen Informationen bis hin zu Sabotage und Attentaten. Ein Geheimdienst wie der GRU arbeitet oft im Hintergrund, ohne dass die Welt davon erfährt. Der GRU setzt geheime Operationen weltweit um, um Russland zu stärken, oft indem er versucht, Länder zu destabilisieren und zu schwächen.

Beispiel: Die Vergiftung von Sergej Skripal

Ein bekanntes Beispiel für den GRU ist die Vergiftung von Sergej Skripal, einem ehemaligen russischen Spion, der in Großbritannien lebte. Er wurde mit einem giftigen Nervengift vergiftet. Dieser Angriff war ein Versuch, ihn und andere Gegner von Russland zu beseitigen. Ein solches Vorgehen ist Teil der geheimen Kriegsführung, die der GRU immer wieder nutzt.

Einheit 29155: Russlands geheime Truppe

Innerhalb des GRU gibt es eine spezielle Einheit namens Einheit 29155. Diese Einheit führt besonders geheime und gefährliche Missionen durch. Sie ist verantwortlich für Sabotage, Attentate und das Zerstören von Zielen, die Russland als Feind betrachtet. Die Einheit ist an vielen gefährlichen Aktionen beteiligt, wie zum Beispiel Attentaten und Putschversuchen in anderen Ländern.

Beispiel: Der Putschversuch in Montenegro

2016 versuchten GRU-Agenten, die Regierung von Montenegro zu stürzen, damit das Land nicht der NATO beitritt. Sie planten, den Premierminister zu ermorden und die Macht zu übernehmen. Dieser Putsch scheiterte, aber er zeigte, wie weit Russland geht, um seine Interessen zu schützen.

Beispiel: Der Angriff auf den ehemaligen Spion Skripal

Die Vergiftung von Sergej Skripal 2018 in Großbritannien war ebenfalls eine Operation von Einheit 29155. Sie versuchten, ihn mit einem gefährlichen Nervengift zu töten, weil er für Russland ein Feind war. Dieses Attentat führte zu einer internationalen Krise und machte deutlich, wie extrem Russland seine Gegner bekämpft.

Russland beeinflusst Europa und den Westen

Russland versucht, seine Macht in Europa und weltweit auszuweiten. Es tut dies nicht durch offene Kriege, sondern durch geheime Einflussnahme. Ein wichtiger Teil dieser Strategie ist es, die Meinungen der Menschen zu manipulieren und die Politik anderer Länder zu beeinflussen. Russland nutzt Desinformation, also das Verbreiten von falschen Nachrichten, um Verwirrung zu stiften und gesellschaftliche Spaltungen zu erzeugen.

Beispiel: Manipulation von Wahlen

Russland hat versucht, die Wahlen in verschiedenen Ländern zu beeinflussen, besonders in den USA und Europa. Sie benutzen Trollfabriken, um in sozialen Medien falsche Informationen zu verbreiten und Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Sie wollen, dass die Menschen unsicher und misstrauisch werden und sich gegen ihre eigenen Regierungen stellen.

Beispiel: Cyberangriffe

Russland führt auch Cyberangriffe durch, um in die Computersysteme anderer Länder einzudringen. Sie hacken Wahlcomputer oder Regierungsdatenbanken, um wichtige Informationen zu stehlen und zu stören. Diese Angriffe können ganze Staaten destabilisieren, ohne dass sie den Krieg erklären.

Wie Russland den Westen schwächen will

Russland will die Demokratien im Westen schwächen. Statt in einen offenen Krieg zu ziehen, setzt es geheime Taktiken ein, um Verwirrung zu stiften und die Menschen gegeneinander auszuspielen. Dazu gehören:

Cyberangriffe: Russland greift andere Länder online an, um Wahlen zu manipulieren und die Öffentlichkeit zu beeinflussen.

Desinformation: Russland verbreitet falsche Nachrichten, um Meinungen zu ändern und gesellschaftliche Konflikte zu fördern.

Sabotage: Russland zielt auf Wirtschaft und Infrastruktur ab, um Länder zu schwächen, ohne sie direkt anzugreifen.

Politische Einflussnahme: Russland unterstützt Parteien und Politiker, die seine Interessen vertreten, um die Weltpolitik zu beeinflussen.

Warum ist Russland so gefährlich?

Russland ist besonders gefährlich, weil es unberechenbar handelt. Es nutzt alle verfügbaren Mittel, um seine Ziele zu erreichen, ohne dabei einen offenen Krieg zu führen. Die Gerasimov-Doktrin zeigt, wie Russland alle Arten von Waffen in einem “Kampf unter der Schwelle des Krieges” kombiniert. Das bedeutet, dass Russland Krieg führt, aber in einer Weise, die niemand wirklich bemerkt, bis es zu spät ist.

Sind wir schon im Krieg?

Russland führt eigentlich schon Krieg, aber auf eine andere Art als üblich. Es hat keinen offenen Krieg erklärt, aber es greift aktiv die westlichen Demokratien an. Diese Art von „kaltem Krieg“ ist weniger sichtbar, aber nicht weniger gefährlich. Es ist ein Kampf gegen unsere Demokratie, gegen unsere Gesellschaften und gegen die Werte, die uns wichtig sind.

Deshalb müssen wir wachsam bleiben und uns auf diese neue Art von Krieg vorbereiten. Russland will unsere Gesellschaften schwächen, unsere Wahlen manipulieren und unsere Politik beeinflussen. Der Westen muss gemeinsam und entschlossen handeln, um diesen heimlichen Krieg zu gewinnen.

Fazit: Eine Warnung

Russlands geheime und aggressive Taktiken stellen eine große Bedrohung für Europa und den Westen dar. Es führt einen Krieg ohne Kriegserklärung, der uns immer näher kommt. Die Gerasimov-Doktrin zeigt, wie Russland alle Mittel kombiniert, um den Westen zu destabilisieren. Wir müssen wachsam bleiben, die Gefahr erkennen und uns vereinen, um unsere Demokratien zu schützen.

Es ist wichtig, dass wir uns dieser Bedrohung bewusst sind, bevor es zu spät ist. Russland hat uns bereits herausgefordert, und die Frage ist, ob wir stark genug sind, diese Herausforderungen zu bestehen. Es ist an der Zeit, unsere Demokratie zu verteidigen – und wir müssen dafür alle zusammenarbeiten.